日本におけるワイン(現在第7次ブーム目)

何度も起こっているワインブーム。

今回は世界レベルのブームではなく、我が国・日本でのブームと、現在までの流れをご紹介したいと思います。

日本とワインの歴史

日本人が初めてワインと出会ったのは、安土桃山時代。この頃南蛮との交流、つまりポルトガルとの貿易が盛んでした。普段私たちが何気に食べているパン等も、このタイミングで入ってきたようです。

ワインはというと、今のようにガラスのボトルにではなく、腐りにくくしたシェリーやポート等の酒精強化したが木樽で運ばれてきました。何故木製の樽かというと、ガラスのボトルも熱殺菌技術が普及していなかったからです。

その頃ワインは”珍駝(チンタ)”と呼ばれていたらしく、名の通りとても珍しい輸入品だったのです。この呼び名はポルトガル語でquinta(キンタ)=ワイナリー、またはvino tinto(ヴィノティント)=赤ワインがなまったものなのだとか。

特権階級の人間しか手にすることが出来なかったそうですが、あの織田信長がワインを飲んでいたのかと思うと、少々シュールですね。武将、大名たちは茶器でワインを飲んでいたのでしょうか?その後、ご存知の通り鎖国が始まり、日本はワインから遠ざかりました。

日本へ西洋のワイン文化が本格的に入り込んで来たのは、鎖国が終わり、文明開化が目覚ましい明治初期のこと。

既に葡萄栽培が発展していた山梨県を始め、各地でワイン造りと醸造技術が広められていきました。

政府主導の欧米化に会わせて、国を上げてのワイン造りです。ここしばらくで山梨といえば、国際的に認められているブドウ品種・甲州が注目されていますね。

国産ワインらしき葡萄酒造りの最古の記録がつい最近、北九州で見つかったようですが、江戸初期であれば信憑性が高いですね。

少々万葉集に古代のチーズ(「蘇」という乳製品)みたいなものが登場したお話を思い出します。

ワインは甘〜い健康食品?

この頃に滋養強壮を謳い、各社からワインが次々と発売されています。そんなワインのお味はどうだったのでしょうか?

どうも、酸味や渋みがジャパニーズの味覚には厳しかったようです。その為、甘味料やブランデー、香料の類を投入した甘口ワインから受け入れられていきました。ちょっと食事のお供には厳しそうな味が想像されますね…。

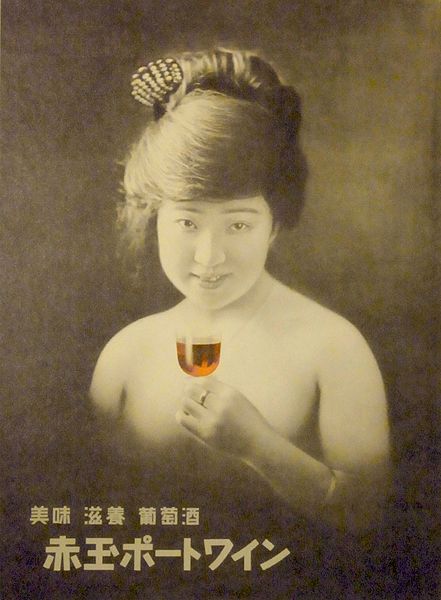

国際化が一層進む東京オリンピックを迎えた昭和に入るまでは、赤くて甘い甘いワイン——現サントリーの前身にあたる寿屋のヒット商品・赤玉ポートワインこそが日本における「ワイン」でした。

ちなみに、この商品の宣伝に使用されているポスターには、ワイングラスを掲げて微笑む女性が半裸で写っています。

当時衝撃的でタブーだった日本初のヌードポスターの効果もあり、赤玉ポートワインは驚異的売上げを到達したようです。

東京オリンピックからの第1次ブーム

戦中、戦後の日本に輸入されるワインといえば、同盟国であったドイツのワインが主流。

今ではイタリアと一位、二位を争うフランスワインは、東京オリンピックをきっかけに輸入されるようになりました。

こうして海外からのお客様向けに、レストランに辛口ワインが置かれるようになります。しかし、この時点では一般家庭における辛口ワインの登場はまだ見られません。

狂乱の70年代〜1000円ワインと第2次ブーム

1970年代といえば、オイルショックが2回、ニクソンショック、経済的クレイジーな時代です。今と貨幣価値が全く違いますが、1978年、1000円で買えるワインが食卓に上がるようになりました。

ビールか!?一升瓶と紙パックの第3次ブーム

よく見られるワインの規格は720mLですね。一升瓶もあります。1981年は低価格で楽しめる一升瓶ワインが流行。紙パックも導入されて、ワインだけでなく他酒類も紙の容器に入って売られました。

紙パックのお酒というと鬼殺しが真っ先に思い浮かびます…。ブドウ農家さん等は一升瓶にワインを詰めて飲んでいたこともあるらしい(旧酒税法1940年辺りまでの話)のですが…まるでどぶろく?

バブリーな第4次ブーム

1987年のバブル期は、お高いワインと今では恒例のボジョレー・ヌーヴォーが人気に。話が少々すれますが、アジアのワイン消費を牽引してきた日本に代わって、2000年代以降は中国他新興国が相当な消費者となりました。

中でも贈答品等の需要が強い中国はボルドーの世界最大の輸出先となっています。お隣さんもバブリーにワインを楽しんでいるようです。

メイド・イン・ジャパン低価格ワインの第5次ブーム

より日常に溶け込んだワイン文化の始まり。バブルが去った1995年、赤玉をヒットさせたサントリーの「デリカメゾン」をはじめとして、各社が低価格ワインを発売。

ワイン文化を発信、定着化させることに尽力します。

この頃、田崎真也氏が世界最優秀ソムリエ・コンクールで優勝したりしています。

第6次ブームは現代人らしい健康志向

「*フレンチ・パラドックス」による、一大社会現象の1990年代後半に起こった第5次ブーム。

赤ワインに含まれるポリフェノールが体に良い!という一説を聞いたことはありませんか?確かに間違ってはいないのですが、美味しくてつい飲み過ぎてしまっては、元も子もないですよね。

健康効果が水の泡にならぬよう、ほどほどにしましょう。しかし、流行というものをメディアが作っているのが分かる良い一例です。

*マスコミが取り上げた「フランス人は喫煙率が高く、動物性脂肪の摂取量が多いのに、心疾患による死亡率が低い」という学説。

*リンクーポリフェノール、ワイン健康効果

そして現在

「がぶ飲みワイン」なんて宣伝するお店もあるくらい。立ち飲みやカウンターでワインがお手頃価格で飲める、気軽なバル・ワインバー等が台頭しています。高額ワインの売れ行きが伸び悩んでいるのに対して、チリ・スペイン産の低価格ワインが好調。

また、100%国産(原料産地、醸造、瓶詰めまで全て日本国内)であることへの拘りが国内えは支持されつつあります。近年ユネスコ無形文化遺産として日本が誇る和食が登録され、和食とペアリングするのに適したアルコールに日本ワインが注目を受けることに。

以前はパワフルで濃く分かりやすいワインが好まれていました。今時の消費者の嗜好は変わって来ており、日本ワインの繊細でエレガントな味わいが、その変化にマッチしているようです。

現在生産量日本一は神奈川県。しかしブドウ畑はありません…。

なんと、ブドウ果汁をスペイン、チリ、アルゼンチン等海外から輸入、工場でブレンド・ボトリングしています。コンビニやスーパーで見るようなワンコイン並にお安いデイリーワインは神奈川産が多い模様。最初の方で登場した山梨は何気に3位(平成27年度国税庁酒税統計参照)だったりします。

一昔前のワインに対する「特別なオケージョンに飲むお高いお酒」の既成概念は、もはや覆されていますね。

飲食店で所謂”安うま”系ワインが均一でメニューに載っているのを見て、安かろうと悪かろうとも言えなくなってきたのではないかと思います。

何にせよ、ワインを誰でも楽しめることは素晴らしい発展なのでは?

シャンパーニュよりお安いスパークリングなんて風潮もあるのかもしれませんが…どちらも美味しいですよ!